Cet article a été rédigé par Cloé Duc, assistée par IA (ChatGPT 4o) avec la méthode suivante : rédaction d'un draft type témoignage (disponible ci-dessous), reformulation par l'IA, retouches IA/humain.

Cette année, j’ai animé un cycle d’éducation aux médias avec mes élèves de 4e sur le thème « Mon téléphone, ma planète et moi », en suivant le parcours proposé par Internet Sans Crainte de TRALALERE (ressource ici).

💡 Objectif : comprendre ensemble les impacts environnementaux du numérique et produire un petit fanzine que les élèves pourraient ramener à la maison, histoire d’ouvrir la discussion en famille sur leurs pratiques et leurs choix d’équipements.

Jusque-là, tout allait bien…

Les trois premières séances : visionnages, lectures, discussions, travail collectif sur un grand tableau « problèmes / impacts / pistes d’améliorations ».

Puis vient la séance d’écriture : formaliser ce qu’ils ont retenu avant la mise en page du fanzine.

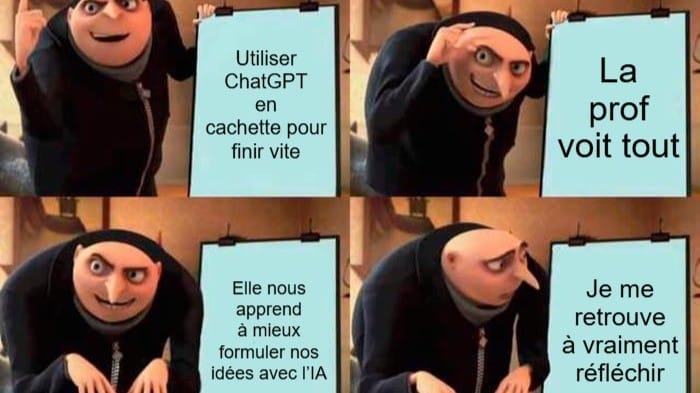

Et là… en moins de 5 minutes, la moitié du groupe est déjà sur ChatGPT, sans rien demander, sans prévenir. Pas pour faire mieux, pas pour approfondir… juste pour aller vite, pour "faire le boulot" sans effort. Un comportement typique : ouvrir ChatGPT dans mon dos pour tricher, en espérant que ça passe sous le radar.

Pas un débat, pas un échange… juste la réalité de ce qui se passe dans nos salles de classe aujourd’hui : l’IA est déjà là, que ça nous plaise ou non.

La réalité pédagogique : mur ou tremplin ?

J’ai ressenti ce moment très fort :

Est-ce que je coupe tout, je retourne au papier, quitte à me mettre à dos une partie du groupe (et à mettre en difficulté mes élèves dys) ?

Est-ce que je pars dans une chasse au prompt sauvage, à traquer qui a copié quoi ?

Ou est-ce que j’essaye de canaliser l’énergie là où elle est déjà ?

J’ai opté pour la 3e option. Et puisque nous avions une version de test de TokiChat sous la main, j’ai décidé d’en faire un levier.

Pas un miracle, mais un vrai déplacement pédagogique

J’ai cadré l’usage, accompagné les élèves dans leurs premiers prompts, expliqué comment vérifier les infos générées. Ça n’a pas été parfait :

Il y a eu du copier-coller rapide (détecté, retravaillé),

Il y a eu des blagues idiotes générées par IA (on reste en 4e 😅),

Mais il y a surtout eu un déplacement de posture : passer de « je triche vite fait » à « je m’appuie sur un outil pour mieux exprimer ce que j’ai compris ».

Et, fait intéressant : certains élèves qui étaient totalement désengagés de l'activité, prêts à bâcler l’exercice en copiant des bouts de texte sans lien, ont retrouvé de l’intérêt pour la tâche quand l’usage de l’IA a été autorisé. Ils se sont mis à chercher les bonnes formulations, à corriger les réponses générées, à réfléchir à comment présenter leur propos. Pas tous, évidemment, mais suffisamment pour me faire voir la différence dans la posture d’engagement.

Mon constat d’enseignante :

Je n’ai pas prévu cette irruption de l’IA en classe. Ça m’a prise de court, comme beaucoup de collègues. Mais ce que j’ai appris : l’ignorer ou l’interdire ne résout rien. L’encadrer, en revanche, ça remet du sens dans l’usage.

Prompt initial :

Je veux écrire un article sur LinkedIn pour parler de mon expérience d’usage de l’IA en cours.

J’enseigne l’éducation aux médias à un groupe de 4e. La thématique est « Mon téléphone, ma planète et moi », basée sur le parcours proposé par Internet Sans Crainte.

Les trois premières heures consistent à visionner, lire et rechercher plusieurs ressources, puis à coconstruire un grand tableau avec trois colonnes : problèmes, impacts et pistes d’améliorations.

Comme j’aime que mes élèves repartent de mes cours avec quelque chose de concret et de tangible, j’ai poursuivi le déroulé proposé par Internet Sans Crainte avec une séance de mise au propre de ce que chaque élève a retenu, suivie d’une séance de mise en page en mode fanzine. L’objectif : que les élèves ramènent ce fanzine à la maison pour aider leur famille dans le choix de leur futur smartphone.

Je lance mes élèves sur la première séance : mise au propre des idées et rédaction des textes du carnet.

Il ne leur a pas fallu cinq minutes pour que la moitié du groupe soit déjà sur ChatGPT — ce que je n’avais pas prévu. Là, trois options s’offraient à moi : éteindre les ordinateurs et les obliger à faire sur papier (de quoi provoquer une révolte, et pas sympa pour les trois élèves dys du groupe), interdire ChatGPT et passer le reste de la séquence à me battre pour qu’ils ne l’utilisent pas, ou bien accompagner leur pratique.

J’ai choisi la troisième option : à l’époque, nous étions en train de tester l’une des premières versions de TokiChat et j’ai décidé d’ouvrir des accès pour tous les élèves du groupe.

Je récupère l’attention du groupe, je leur transmets les codes, je précise que personne n’est obligé d’utiliser cet outil (certains préfèrent toujours faire les choses eux-mêmes), et je commence à passer derrière les ordinateurs pour les aider à se connecter, puis pour leur donner des conseils afin d’améliorer leur prompting.

La bascule a été saisissante : avant, les élèves considéraient qu’utiliser ChatGPT, c’était de la triche ; ils le faisaient en scred, sans rien relire, juste pour expédier la tâche avec cette sensation (délicieuse pour un élève) d’avoir réussi à me berner et d’être plus malin que moi. Résultat : degré zéro d’implication dans la conversation avec l’IA.

En autorisant son usage et en l’encadrant, l’outil a pris à leurs yeux un tout autre aspect : celui d’un assistant efficace, à qui on peut demander des choses précises, qui peut être vraiment utile… pour peu qu’on s’implique dans l’échange.

Bien sûr, j’ai des élèves qui ont continué à faire de bêtes copier-coller — ceux-là, faciles à détecter, je leur ai fait recommencer — et bien sûr qu’ils ont continué à utiliser ChatGPT en scred pour se générer des poèmes insultants et se les échanger par mail. Mais au moins, ils ont vraiment travaillé le sujet, remobilisé les concepts vus ensemble lors des séances précédentes.

Bref, c’était chouette.